从老译制片国人看外面的世界(中)原创2021-07-01 21:42·王炎教授

主持:赵雅茹

嘉宾:戴锦华(北京大学比较文学研究所教授,北京大学电影与文化研究中心主任)

王炎(北京外国语大学外国文学研究所教授)

赵雅茹:此前我们回顾了80年代译制片的前后脉络,可以看出原本我们引进的电影还是比较多样化的。那为什么到后期就主要集中于西方电影,甚至最后锁定在好莱坞电影,这个过程又是怎么样的?

王炎:戴老师说大家的记忆被涂改,以至整个80年代译制片的记忆神话是关于西方的,最终定格到好莱坞影片。这一过程是由一个个放映事件、观众的接受以及译制片对大众文化的塑造具体构成的,也非纯粹趣味的偏好或记忆的选择。至70年代末,已有大批社会主义和西方资本主义国家影片译制完成,却到80年代才买放映权公映,既有影院放映权,也有电视播放权。80年代电视上和影院里似乎一下充斥着大量外国影片,百花齐放。而30年后集体怀旧,想到的几乎都是法国、意大利、英国、美国、日本和拉美影片,社会主义国家只剩下南斯拉夫电影,如《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》、《缩小包围圈》等几部,至多再有一两部罗马尼亚影片。南斯拉夫当时很西化,商业片模式与欧美相去无几,给观众留下印象较深。朝鲜、阿尔巴尼亚、越南和苏联影片虽然在80年代也同时放映,却被西方影片抢去了风头,对中国观众的影响力远不如70年代。

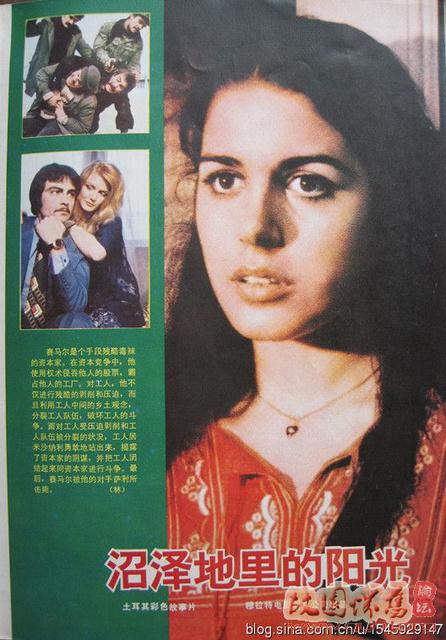

为什么会这样?80年代我们买版权的西方影片,都是五到十年前已过档期的电影,价格低廉。中国观众在80年代观看的是西方70年代的影片。而70年代西方电影进入一个新的黄金时代。美国经历五六十年代的低迷之后,在70年代进入新好莱坞时期:吸纳欧洲艺术片风格,将法国新浪潮和意大利新现实主义嫁接到自己的经典叙事传统之中,好莱坞有了新貌。欧洲电影则在60年代经历新浪潮和新现实主义的洗礼,到70年代导演们借鉴好莱坞商业经典叙事的成功经验,尝试将政治批评和现代主义,嫁接到商业类型模式上,结果摸索出一种非常卖座的类型:政治惊悚片。它是左派政治与保守的经典套路的结合,可谓批判性与娱乐性相得益彰。中国刚刚开放,引进批判西方资本主义的作品才有合法性,所以80年代意、法合拍的译制片特别多,比如意大利的《警察局长的自白》、《特警护送》、《无声的行动》,法国的《总统轶事》、《阴谋的代价》、《蛇》等,这些片子都是将左翼批判放入惊险、动作和悬疑的套里,既为中国观众喜闻乐见,又政治正确。

《蛇》

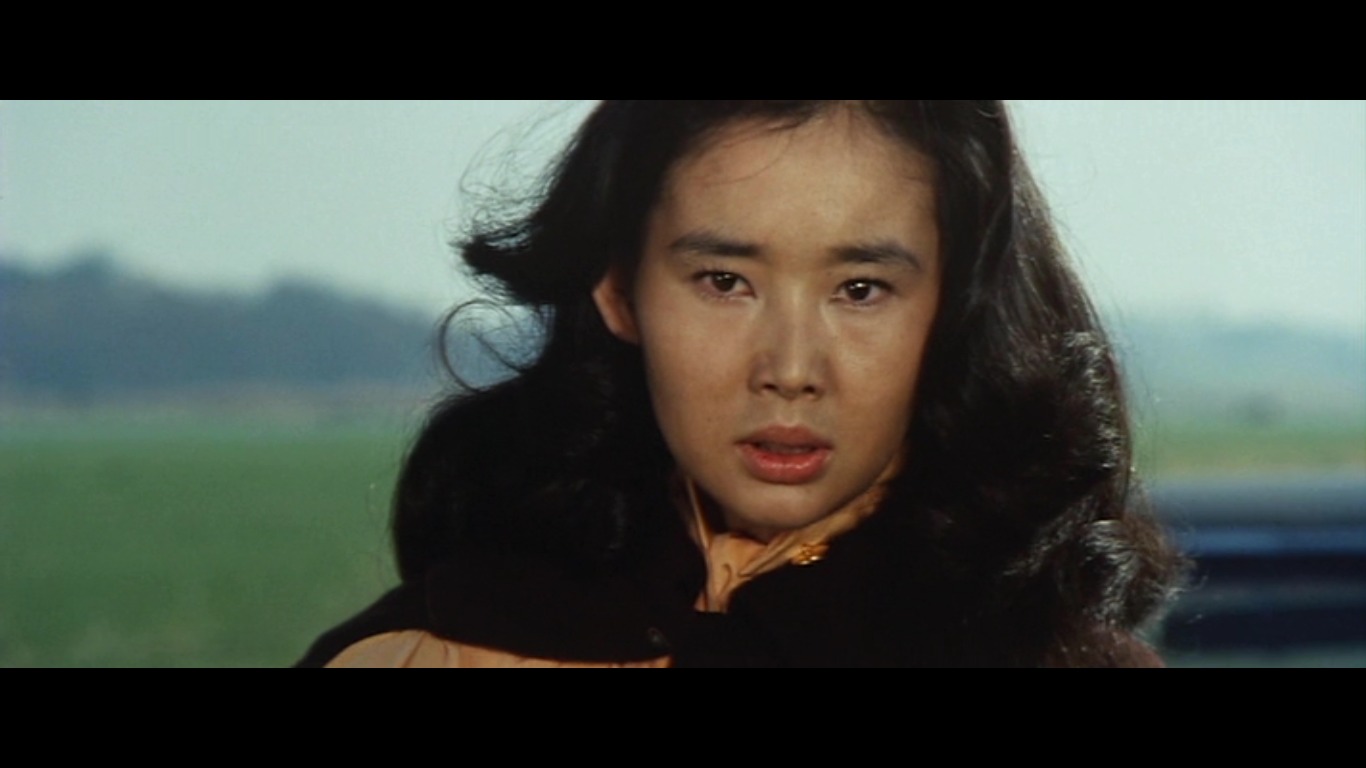

还有日本影片,也经历了“日本新浪潮”,70年代借鉴欧美商业片的风格,又继承了日本本土的电影传统,形成了很独特的风格,如《追捕》、《人证》、《望乡》、《砂器》、《伊豆的舞女》、《远山的呼唤》、《W的悲剧》等,这些商业类型片达到很高水平,在中国大陆引起观影高潮。当时报纸杂志开展全社会讨论,争论高仓健还是佐罗算真男人,中国人该有怎样的阳刚气之类,演员唐国强被称为“奶油小生”,成了“不阴不阳”男人的代表。可见欧洲和日本电影在80年代形成互文关系,但日本商业片的风格到90年代衰落了,日本电影越来越没特色。而七八十年代的苏东社会主义国家影片,普遍出现僵化、萎缩的局面,只有中国有第五代的崛起,出现了短时的繁荣。

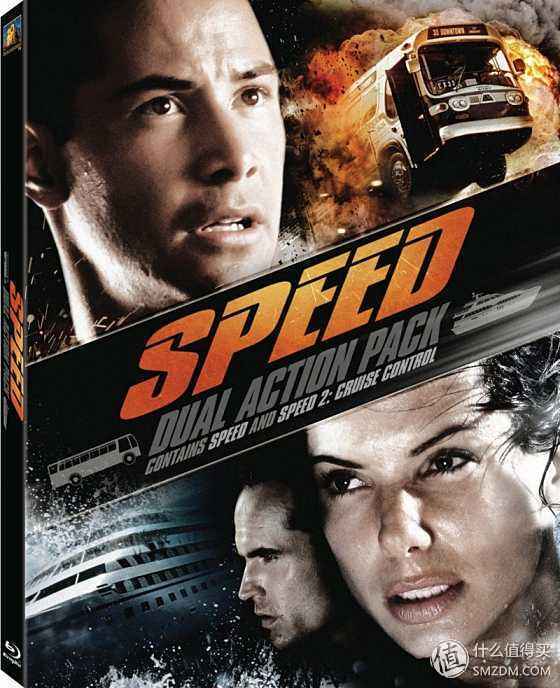

80年代的放映形式也很特别。各国文化交流特别多,美、法、意电影周应接不暇。很多影响深远的影片如《克莱默夫妇》、《金色池塘》、《转折点》借电影周名义展示给中国观众。电影周是第一道独特风景——文化交流,非盈利目的,展览的都是获大奖的片子,强调艺术成就,而政治批判性次之——这在大家心目中很“先锋”,所以一票难求,影响巨大。所有各方面因素,在时间之流中沉淀下来,便筑起80年代推开窗户看世界的神话。但持续不到十年,中国社会已急速变化。“透过影片看西方”到80年代末已失去魅力,观众面对一个冰冷的现实:电影是商品,不是意识形态的工具。放映技术迅速革命,观影渠道根本改变了。1994年,好莱坞电影公司与中国影院以分账方式发行了《亡命天涯》(The Fugitive,1993年),1995年,又有《生死时速》(Speed,1994年)等大片引入。中国观众不再看10年前的老片,而是几乎与国际市场同步。引进电影的标准变成纯粹的商业考量——动作、特技、简单情节、暴力渲染,而不再是政治性和艺术性,中国观众心目中的美国影片成了“大片”。

生死时速

与此同时,录像机普及到家庭。原本笨重的录像设备,改造成家用录像机与盒式录像带。西方电影以盒式录像带的形式在民间传播,因每次转录信号衰减,录像带的影像模糊不清,好似鬼影幢幢。不久新技术出现,一种叫LaserDisc(LD)的激光影碟投入市场,需要用高档音响组合播放,成本太高。不久又出现了DVD,物美价廉。从此,声势浩大的盗版时代来临,电影院因此衰落,外国影片的光环褪尽,在街上花几块钱便可买到各种电影。分账引进中,好莱坞电影比例很大,录像带、LD、VCD中,美国电影也占相当的比例——片源大多从香港电视的电影频道转录。因此几十年后,我们回忆80年代译制片,记忆便定格到美国电影。当然,如今我们的电视台反复重播的也是美国片,美国文化日渐强势,而第三世界电影,在集体记忆中被时间磨蚀了。

戴锦华:1976年到1983年是中国电影的一个奇特的黄金时代,观众和影院之间的亲密程度,电影在人们日常生活中的比重都一度登峰造极。这固然得自“文革”前七年的文化匮乏,但也是得益于当时极端低廉的票价和社会主义体制下覆盖全中国的放映系统:农村电影放映队、电影乌兰牧骑、摩托车送电影下乡——事实上,即使今天的票房大赢家,在实际的观众数上也无法与当年的盛况同提并论。也就是在这个短暂的黄金时代里,中国电影的第四代、第五代导演相继登场。

到1983年以后,中国的经济改革进入了相对深化期,开始艰难、曲折、可说是纠结地和欧美市场体系接轨。此前我们观摩、获取外国电影的途径开始消失或阻塞。一边是随着亚非拉国家、社会主义阵营的边缘国家从我们的政治和文化视野中弱化和淡出,它们的电影也悄然从中国影坛上匿迹;而观看欧美电影的路径:诸如电影业界所谓的“过路片”——名副其实地是种种“路过”中国的影片,电影回顾展或电影周——片源由对方政府和使馆提供,渐次减少,乃至消失。中国因不再“特殊”而逐渐丧失了西方“惠赠”的种种文化“特许”。而随着“版权”概念的加强,如何去获取外国影片,我们能否买得起外国电影就变成很大的问题。种种原因造成了进口片数量锐减。

在国产片这里,尽管电影的产量依旧,甚至攀升,但随着社会的急剧变化,意识形态的整体坍塌和社会价值观的分裂,电影和观众的亲和度越来越差。1983年始,电影体制改革提上议程,制片厂与电影发行放映公司之间的利益分配、制片厂与政府管理部门之间、制片厂的内部制度、电影的审查制度等等复杂且纠结的问题,伴随着始自1983年每年7%到15%的观众流失,越来越突出、越来越紧张。

此时,开始形成了种种围绕电影的次文化:北京、上海这些中心城市开始出现围绕电影回顾展形成的某种带有特权性的、文艺青年电影文化,而广州则通过架起来的电视天线从香港电视台接受好莱坞主导的电影文化。再接下来,则是录像带和录像机的普及,翻录的录像带开始在中国城市家庭当中流传。录像带电影仍然多元,欧洲艺术电影、在欧洲国际电影节上获奖的第三世界电影在其中占的比例仍很高。但录像带本身的流传范围十分有限,因为录像带的有限复制性——翻录到第三版基本上就不能看了,以及来源的限制——必须有原版的录像带并且解码才能复制,所以录像带仍相对限定在专业的、特殊的和特权的范围内。但八九十年代之交,VCD技术成熟并进入中国,各类盗版的制作和传播开始形成了庞大的地下工业系统,人们去寻找片源的动力和路径也变得极端丰富。此时的问题是,如何获取带字幕的片源——彼时还没有可能形成后来的“字幕组”文化(直到1997年,互联网才莅临中国),香港和台湾因此成了最主要的VCD片源出处。于是,香港、台湾的VCD市场便先在地替我们选择了影片;VCD时期,好莱坞电影的比重激增,迅速占据了压倒多数。实际上,正是VCD在中国实现了外国电影——主要是好莱坞电影文化的普及,某种程度上覆盖到中小城市;而我们的观众也在这个时期接触、熟悉并爱上了丰富的、多类型的好莱坞电影。在技术换代的意义上,DVD取代了VCD,延续、扩展了VCD的制作、发行系统。

我自己一向反对、拒绝阴谋论——其问题是高估对手的智力并过度逻辑化了事实上极端庞杂、混乱的社会事实;但我自己下面的观点,有点阴谋论的意味。始自八九十年代之交,中国开始形成全球最大的地下盗版VCD、DVD、CD市场,但此时,包括好莱坞大公司在内的国际影视公司鲜有对此提出相关的抗议和要求。相形之下,国际唱片工业则在90年代初中期便不断对中国盗版市场发出种种谴责甚至制裁之声,因此,有关部门不断对中国的唱片的“打口带”市场展开扫荡。这正是我所谓的“阴谋”:我以为这间或是好莱坞的策略之一,凭借各国的盗版市场,为好莱坞养育一代以上人的电影趣味;甚至这也带有某种“后冷战的冷战情势”下的意识形态意图。到了1993—1994年,中国再一次对好莱坞局部开放电影市场之时,此前近十年中盗版已在中国喂养了众多的好莱坞电影的观众,养成了对好莱坞电影巨大的心理需求和审美趣味。

王炎:的确,在八九十年代录像带、LD、DVD盗版流行过程中,我觉得美国开始是乐见其成的。这里有戴老师说的商业考量,也有文化、价值观传播的期待。毕竟两大阵营尚在,意识形态博弈仍在继续。而到1993、1994年,中美间版权问题一下子成了焦点,美国态度急转直下,多次要求中国政府打击盗版。这种态度转变,与国际大局风云变幻有关,苏东阵营已经垮了,意识形态冷战终结,电影工业的商业利益超过了地缘政治。

戴锦华:我同意。80年代中国是处在一个冷战时期的后冷战状态,而80年代末、90年代初则进入到后冷战的冷战状态,彼时意识形态的诉求变得非常重要和突出。而以“南巡讲话”作为标志,中国全面地进入到经济体制改革的大潮中,开始全面加入国际市场。90年代后期,美国政府的对华政策经历了根本的变化:原本一切都是冷战逻辑的延续,即以文化意识形态领域为战场;但90年代中期的时候,以美国国防部国情咨文的表述为例——中国的问题已经不再是意识形态对抗的问题,而是作为一个有威胁力的或者潜在威胁力的对手的问题了。因此,经济战和贸易战逐渐凸显。此时好莱坞作为美国的大型跨国公司的特质显影,电影不再仅仅是文化、娱乐,而同时也是一个大规模的出口商品。

赵雅茹:这个阶段,世界电影市场又是什么情形呢?

王炎:这是很重要的问题。每读到80年代译制片怀旧,大都只谈译制演员的花边新闻,逸闻趣事,至多涉及当时中国的社会文化状况,很少提及译制片的原产地有怎样的文化语境。这些进口到中国的影片,在什么样的文化生态中生产出来的?70年代的西方电影如何对接到80年代开放之初的中国?

世界在60年代一起进入到反叛时代,青年文化是这一时期的强音,美国保守价值与苏联僵化意识形态同时成为被批判的靶子。好莱坞在50年代曾垂死挣扎,推出史诗大制作与电视竞争,但到60年代已难乎为继了。八大电影公司纷纷被兼并或倒闭,摇摆在何去何从的十字路口上。那些欣赏好莱坞片厂经典类型的观众,多是战前没上过大学的中老年人,可到60年代末,战后“婴儿潮”的一代进入消费年龄。他们大多受过高等教育,文化口味变了,喜欢欧洲艺术片或进口外语片。而且,观众日趋年轻化,给好莱坞票房沉重打击。到70年代,毕业于电影学院的导演、演员、制片人进入行业,他们与师徒相传的前辈见识不同,熟悉欧洲艺术风格和电影理论。大片厂危难之际,电影厂的新主人们不敢像50年代那样高投入、大制作,而启用年轻人探索小成本的新路。科波拉、斯皮尔伯格、伍迪·艾伦、西科塞斯、卢卡斯等新秀崭露头角。他们融汇“片厂风格”(Classical Studio Style)与欧洲艺术手法,制作出了《教父》、《出租车司机》、《穷街陋巷》、《纽约,纽约》等经典之作,开启“新好莱坞”时代。80年代我们进口的美国影片,很少有先锋之作,而保守地选择了流行卖座的片子,比如《未来世界》(Westworld,1973年)、《爱情故事》(Love Story,1970年)、《飞跃疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest,1975年)、《热天午后》(Dog Day Afternoon,1975年)、《摩羯星一号》(Capricorn One,1978年)等,虽然传统类型风格明显,但仍带着新好莱坞特色,实验性和批判性空前绝后。《未来世界》是首部用数码处理特技的科幻片,《爱情故事》的音效实验启发了中国影人,更不用说《飞跃疯人院》、《热天午后》的批判力度和叙事冲击。80年代也放映了各时代的美国影片,“新好莱坞”却让人耳目一新。

教父

在欧洲,经历戈达尔、特吕弗、安东尼奥尼、费里尼对电影语言的颠覆之后,欧洲导演在70年代寻找商业与艺术片的结合点。“五月风暴”之后,欧洲电影不可能再非政治地表现艺术。科斯塔—加夫拉斯(Costa-Gavras)导演的《Z》,是经典的尝试。他不相信节奏缓慢、只受知识分子青睐的艺术风格可以传递到普通观众。主流的套路,如动作、悬疑、流畅、快速剪辑,才能启发大众的政治批判意识。中国译制的意大利导演达米亚诺·达米亚尼(Damiano Damiani)的《警察局长的自白》(1971年)、塞尔吉奥·马蒂诺(Sergio Martino)的《无声的行动》(1975年)、法国导演克劳德·比诺多(Claude Pinoteau)的《沉默的人》(1973年)和安德烈·卡耶特(André Cayatte)的《国家利益》(1978年)等,都属政治悬疑商业片。内容是政府丑闻,镜头以新闻纪录片风格,插入新闻素材和字幕说明,叙事却是侦探类型片结构,视觉刺激、大明星出场、裸露镜头、票房火爆,也给我们的译制平添不少裁剪工作。

一个警察局长的自白

整个70年代,西方电影带着左翼自由的新兴政治烙印,到80年代被我们的电影局看上,一方面教育观众认清西方资本主义的腐朽,另一方暗合“新时期”开放与“反思”的思想底色。新技术也实现了电影美学的突破,在70年代发达国家广泛使用Panaflex摄影机,它轻便、安静,容易调度、剪辑,让外景大大增加,新锐导演喜欢使用长焦镜头,将写实和纪录风格推向巅峰。中国观众和影人在这一时期熟悉了新的电影语言,如手持摄影镜头、定格、瞬间闪回、慢动作等,这深刻影响了电影文化。

戴锦华:五六十年代之交美国电影的黄金时代终结,一方面是内部受到电视的冲击,另一方面,是六七十年代越战爆发到越战撤军,美国陷入前所未有的价值危机,这一价值危机甚至发展成宪政危机——尼克松的“水门事件”。好莱坞一直引以为立身之本的美国主流社会价值观受到了巨大的冲击,以致好莱坞生产陷入困局。

另一个原因更有趣。1968年法国的“五月风暴”和其后的意大利“热秋”引发了欧洲学生运动的大潮,其直接结果之一,是欧洲的电影审查制度完全被冲毁。于是,七八十年代的欧洲电影进入了一个近乎无节制的色情再现的时期。而类似的欧洲电影通过各种各样的合法、非法渠道进入美国,对好莱坞的主流市场造成近乎毁灭性的冲击;好莱坞被迫重组,《海斯法典》被迫要放弃和改写,这才有了“新好莱坞”的出现。此前的好莱坞片厂高度封闭、完全采取师徒作坊式的、行业内部代代承袭的模式。而此时,一批毕业于综合大学电影系或者非电影系的年轻人闯入好莱坞,破除、重组了好莱坞行规。这就是今天人们津津乐道的科波拉、马丁·斯科西斯、斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯、波拉克……,这一批年轻导演用得自欧洲艺术、先锋的电影新语言和大幅刷新的价值观念去创作,出现了《穷街陋巷》、《出租车司机》、《教父》、《走出非洲》等等佳作电影,整体改变并挽回了好莱坞电影的崩坏局面。

但这批电影都是很晚才从盗版渠道进入中国。此前由美国使馆提供的美国电影周影片几乎全是奥斯卡最佳影片;而奥斯卡最佳影片始终是美国主流价值的一个集中呈现——历史上大概只有两次例外,一次是1975年的《飞跃疯人院》,另一次大概就是2015年的《鸟人》了。因为奥斯卡的有效评委基本上由贝弗利山上功成名就、富甲一方的好莱坞老制片人、老导演、老明星组成,他们天然代表中产阶级上层或者资产者,代表美国社会的主流价值;因此这些展映的影片必然代表美国文化和主流价值标准。今天我们已不难看出,八九十年代美国使馆在中国的政治文化中扮演了高度自觉的政治角色,他们进行的是一种极端有意识的美国自我展示,同时带有相当清晰的政治诉求。

在世界层面,80年代,随着里根、撒切尔的上台,新自由主义在欧美乃至全球得以确立,好莱坞的全球化开始真正形成,欧洲电影这个时候已经整体出现颓势,战后的新浪潮时代基本终结了,好莱坞开始再度整合全球市场。此时,欧洲艺术电影自身的另类特质已不再突出。

王炎:确实,我们引进六七十年代艺术、政治片的黄金时代稍纵即逝,到90年代,中国放映机制与国际接轨,分账制把我们纳入到好莱坞的全球市场中。“新好莱坞”也已衰落,好莱坞又回到大制作的商业之路。早从卢卡斯的《星球大战》(1977年)和斯皮尔伯格的《大白鲨》(1975年)开始,便预示好莱坞将走不同的道路,特技奇观和青少科幻将成为八九十年代美国的大票箱,这一趋势持续到今天,中国观众便把这类影片视作好莱坞的全部。

戴锦华:在译制片的时期,中国引进外国影片的主要参数不是全球电影工业系统和发行放映体制,而是冷战格局与意识形态。彼时,译制片都是广义的文化政治行为,而不能视作市场行为或经济行为。1993—1994年,中宣部、文化部、广电部共同作出引进“十部大片”的决定,曾经在知识界、电影界系统内部引发了激烈论战:一是重提文化侵略,或者说“狼来了”——最后这条是我当时的措辞;二是质疑引进“代表世界电影艺术、技术最高成就的电影”,为什么只局限于好莱坞?三是为什么只有大片?——大片意味着极高的成本预算、商业大制作,即所谓好莱坞的A级片。在这个意义上说,此前中国从来没有引进过“大片”。译制片时期我们看到所谓的商业大片都是欧洲多国联合制作的,比如《冰海沉船》、《胜利大逃亡》。论争交错在不同的层面:意识形态与民族电影市场上。

事实上,引入大片,固然是文化事件,但其主导原则已经变为市场原则。90年代好莱坞初回中国之际,大幅让利,开出的优惠条件是在全世界鲜有先例的,这便使得引进机构和影院老板有利可图,形成了美国片商和中国引进机构、院线老板之间的利益共同体。因此,利益最大化原则就成为基本的选择标准,而不是任何自觉的政治意识。这客观上使得在美国最热卖的电影与中国所选的电影“天然”一致。然而,这些热卖电影本身无疑是美国社会的最佳折影之一,携带着美国的社会政治、文化和价值。于是,自觉的政治过程和不自觉的逐利行为,都可能是有效的政治实践。

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 显身卡

显身卡_conew1.jpg)