今年最触动我的小说,是他写的原创2021-12-28 18:11·新周刊

作家郭强生的文字有一种天然的魔力,总是能在三言两语之间让读者进入他文字的世界。他的文字是真诚的,文字里积蓄的情感能量让他写的每一个故事都像是小型旋涡,捧起书本的读者们不知不觉地进入,掩卷后才惊觉自己在郭强生的世界里流连已久。

在他的世界,悲伤、痛苦不是需要回避的话题,也从来不是刻奇的展览。由自己的生命经验出发,他一直在询问也一直在寻找答案。就像他的散文集的标题名为《何不认真来悲伤》,在这无法逃避的悲伤之中,他认真地思索着自己的境遇。“悲伤”不是矫情,而是对自我、对父辈、对历史、对当下的层层反思与质问。

在新近的小说《寻琴者》里,他更是大胆地讲述了一段无法定义的情感关联。一位天赋异禀却终身“被隐形”的调音师,一位看似有着美满生活的企业家,他们的生活因为一架钢琴而产生交集,进而开始了一段关于“寂寞、谎言、懦弱、恐惧、懊悔”的故事。

借由这段“奇情”,《寻琴者》提出的问题是:那个小说里、新闻中、情歌里被用到俗烂的“爱”,到底有几种可能?

《寻琴者》

郭强生 著

理想国 | 北京日报出版社,2021-7

郭强生在文字间投入的情感以及在故事中对当代人情感状态的透视,让他的作品大受欢迎。《寻琴者》出版后,获得了Openbook好书奖·2020年度中文创作、2020博客来书店年度选书、第八届“联合报文学大奖”等荣誉。

在刚颁布的第一届新周刊·刀锋图书奖年度小说入围名单中,《寻琴者》也位列其中。本文是新周刊对他的专访,为“刀锋图书奖”作家采访的第一篇。

郭强生的小说里弥漫着的悲悯与温柔,或许是他最吸引人的地方。

他的《断代》于2018年出版。有人形容他的文字“鬼气森森”。在他看来,所谓的“鬼气森森”就是那些在社会中“不能碰、不要说、不可说、说不出来、不知如何说”的东西,而作家的本职,就是应该书写这些不被看见的东西,呈现出常人无法触及的表达。

上世纪80年代末,初到美国的他,发现作为一个在美国做学术研究的亚裔比想象中要难得多。不愿意写故乡的剧场,非要写美国剧场的他只能“硬干”,交出了《美国当代剧场之阳刚形象研究》作为博士毕业论文。

他反思着剧场中的“阳刚”到底是怎样的一种存在,和社会观念以及意识形态到底有怎样的关系。对男性气质的思考在现在或许并不是新鲜事,但是在当时却算得上是“先锋”的。

郭强生

这种反思性也一直延续到了他的文学创作里。小说《断代》里,他透视少数群体内部的不平等;散文集《何不认真来悲伤》里,他剖析自己的成长和家庭,面对亲友的逝去,反思家庭、时代在自己身上留下的烙印;在《寻琴者》中,他开始反思现代社会中的亲密关系和婚姻关系的形态……

郭强生是作家,也是学者。他并不是一位高产的作家,他的小说与散文写作曾经中断13年,早年成名的他在45岁以后才终于觉得自己可以解答30岁时的人生困惑,才有能力去爬梳那些萦绕在自己心中多年的问题。

《何不认真来悲伤》

郭强生 著

时代华语 | 江苏凤凰文艺出版社,2021-10

“我真的要讲的,其实是人都是孤独的。”在采访里,郭强生这么告诉我。文字和故事当然无法化解每个人都必须面对的孤独,但是这些文字和故事多多少少给了读者一些面对孤独的勇气。

“这里除了寂寞,还有谎言,软弱,恐惧,懊悔;但这里也什么都没有,不是空无一物的没有,而是无限可能的、那种无法预测的、宛若如释重负的没有。”在他今年出版的新书《寻琴者》的后记里,他这样写道。

一个调音师,一个失去爱人的“成功男人”,因为一架钢琴而产生了无法确切定义的深刻情感关联。在琴音中,“寂寞、谎言、懦弱、恐惧、懊悔”依次上演,最后只剩“一场雪,一架琴,一个人”。

在《寻琴者》中,郭强生这么写钢琴:“钢琴发出的音色是如此悠扬,但钢琴的本身却总是承受着巨大拉力的痛苦。”读过这本小说的读者一定会在郭强生的文字中,体会到文字间的巨大张力。

在这琴声之间,还有诸多的“弦外之音”,这声音也超出了个体之间的情爱。那种未曾实现承诺的失落,那种巨大喧嚣过后的阒静,也是当下人们内心的写照。也正是这些,才让他的文字有了厚度,更为动人。

以下文字为郭强生自述,根据采访整理而成。

口号的背后,其实是人

我的写作还是跟着人生来的,并非只是在观念、资讯上受到了一些冲击,然后直接影响到创作。其实这些都是要一层一层地渗透到生活之后,才会成为文字呈现。纽约对我的影响,不是在创作上的直接影响,它对于我的影响,还是要放在一个时空背景中。

1987年之前,中国台湾地区的老百姓是很难出去的,连观光签证都没有。我们还有兵役义务,男生从18岁到30岁都只能待在岛内。我19岁时,想出去看看的唯一方法,就是念书。所以,我是以留学身份才出去的,去了之后我才发现整个美国,跟我们之前得到的印象很不一样。

《断代》

郭强生 著

后浪 | 民主与建设出版社,2018-6

我在大学里本来是学英美文学的,所以去美国的时候发现,第一手资料跟第三手第四手资料真的差很多。你要写一篇博士论文顺利毕业很简单,但是,因为我们那个时候出境是很不方便的,我想既然来了一趟,就要再去多了解这个地方。

后来,我的整个人生有了不在预期中的发展,我走上了学术研究的道路。很多中国人到海外念书,往往会选择做一个亚洲作家或者东方学的研究,我想既然人在这边了,我还是想搞清楚美国的剧场。

这时,第一个冲击就来了。美国看似很开放,但作为一个亚裔学生,我的博士论文想要写美国的剧作家,我的系主任却反对,这让我很惊讶。系主任直接说,你为什么要写这个东西?你写中国的剧场我们也不懂,你很快就可以毕业,写这个(美国的剧场)不是自找麻烦吗?就是这样的态度。我觉得那话里隐含的意思就是说,我们的东西不需要你来碰,他就认定你是外国学生。然后我就跟系主任闹翻了,换了指导教授。

以前,我以为学术是开放、自由的,其实只是看到口号,背后都是人——人就会自私,人就是要斗争。我发现美国在外面看似多元、自由,其实“多元的自由”,意思是说每个人都可以硬干了。

百老汇夜景。/ R.D. Smith

在我们自己的社会里头,就是在一个同温层。那是我第一次体会到,人在国外、没有同温层的情况之下,你没有那些人际(关系)可以去拜托。

作为一个亚裔留学生直接地去面对这些,跟他们美国人“干上”的时候,你就会体会到,(你)以为自己很厉害,其实你都忘记了,你的背后原有的一些资源。所以不要轻易地说我去追寻理想,我是靠自己——那是大话。

就是“人的世界”罢了

我的毕业论文是《美国当代剧场之阳刚形象研究》。

不管是写作、写论文、写研究,都是为了解答我自己的问题,而非去满足制式的要求。在我那个年纪,面对性向、面对什么叫做男性的manhood、masculinity——那是我想要靠念书和研究真正去解答的事情。

那个时候,我就想搞清楚什么是“阳刚”,跟社会发展又有什么关系?这其实就是所谓的“父权”,你不可能在那10年之间扒光(推翻)“父权”这个概念,因为它已经几百年了,我们不可能这么快,当然我们就是要讨论它。

舞台剧《天使在美国》海报。

在研究美国剧场的阳刚形象时,我发现很多美国的剧作家,其实知道所谓“阳刚”也是一种表演。所以早在1950年代,他们就已经偷偷地在颠覆结构,男主角看起来很阳刚,但其实这部剧在讽刺阳刚。

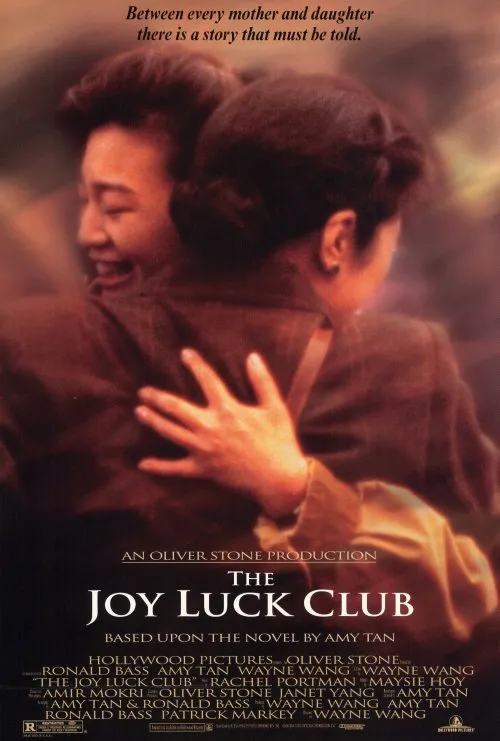

我博士毕业后就去了哥伦比亚大学任教,那时我在东亚系。他们找我去的原因之一是当时真的很少研究戏剧的亚裔博士。另一个原因是,上世纪90年代的美国有一波“东亚热”或者说是“中国热”——从张艺谋的电影到《喜福会》后的亚裔小说,当时都引起了关注。

《喜福会》等影视作品在上世纪90年代初的美国兴起了一股“中国热”。

王德威教授叫我去开一门叫做“中国的流行文化与文学”的课,因为他们想开一些比较比较新鲜、跟得上潮流的课程。

刚开这门课的时候,班上有五十多个学生。我们的教室是学校分配的大教室,可是我上课的第一天,一位教日本电影的老教授,也是以前东亚系的系主任,挡在门口,不让我们进去。因为他以前开的日本电影课程很红,他说:“这是我的教室,以前没有人的课需要用到这么大的教室。”然后我和我们所有学生都站在走廊上。

当时,我体会到一件事情,这种体会酝酿很久之后化在了文学中。美国人、日本人、中国人……其实都一样的,是社会的主流在制造这些(区分或标签)。具体到生活里,人和人都一样的。

我们真的要从“人”的角度去看问题,写作的时候也是一样。要打破先入为主的那些很好听的论述、框架、形象、主流、议题,真正“人的世界”就是“人的世界”罢了。

“每个人都着了魔而不自知”

对我而言,文类不是一个纯粹技巧性的东西。

关于散文,我遵守的一个原则是散文是纪实的,里头的人、事、地、物是真实的,很多人现在认为散文可以“跨虚构”,我觉得大家喜欢乱跨。既然要跨虚构,直接去虚构就好,为什么还要称它“散文”?

但值得讨论的问题是,什么东西是“纪实”?因为遵守纪实的规则的话,我就不会一直故意地去变造一些场景、人物,拿今天的人连接到另外一个时空的人,把它融合在某一个角色里。我觉得不要“犯规”,这种虚构的做法我愿意留给小说。

比如《寻琴者》里面的调音师,本身有我自己的很多影子。其他的每个角色,也都代表着我某个年纪的时候的面相。

我并非那种每一年坐下来计划今年要写什么的作家。我中间空了13年没有写散文和小说,后来开始写,是因为发现有些问题到了五十几岁之后突然有了答案——其实都是在清仓以前30岁时候的一些问题,我终于知道怎么样去面对,然后在文字中把它呈现出来。每一本书的背后不能只计算下笔时间,加上背后的酝酿时间,其实都超过10年以上。

“比如《寻琴者》里面的调音师,本身有我自己的很多影子。”

从《夜行之子》《惑乡之人》的鬼魂,进化到《寻琴者》里的灵魂。我不愿意那么物质化、肉体化地困在既定的视角与观念里。我觉得写作里这样的自我观看或者自我解放的前提,是要先脱离自己。

我所有的“鬼气森森”其实都是“弦外之音”,就是关于诚实与不诚实的真相是什么?任何社会都是被一层一层地包裹着的,有些东西便会成为“不可说”,“不可说”就是你接受的训练、你所处的文化环境让你根本无法说出口,或者让你(对一些东西)根本无感。

这其实就变成文化里“鬼气森森”的东西——大家都知道它在,但是不能碰、不要说、不可说、说不出来、不知如何说,我觉得说出“不可说”就是作家的工作。

作品里“鬼气森森”的气氛,是在呈现那些被压抑的东西。每个社会都有被压抑的东西,我这些年的创作其实也一直在面对它们,事实就是每个人都着了魔而不自知,于是我就来“驱魔”。

任何小说绝非要写的时候才去寻找内容的。我通常不会今天听到了一个好的idea,跟别人聊会天,然后回家立刻动笔。

因为我中间有13年几乎都在学院里头忙着。中间停顿时,我对自己的创作有了完全不同的想法。

三十几岁时,会认为看到得越多,懂得越多,但后来会知道其实自己在三十几岁时对很多事情的疑问,或者以为可以在自己的作品里所做的解答,都很浅薄。

任何职业都是需要历练,就算是要做一个好的文学批评者,也跟人生历练息息相关。

当我重新进入文学创作时——不管小说还是散文——那些想要借由书写去爬梳的疑问至少都在心里存在了13年、20年以上,才开始去以45岁以后的我去回答30岁时候的疑惑——所以我的创作不是突然想到,然后凑足了资料把它写出来。

《寻琴者》与我在不同年纪对与音乐相关的人、事、物的感觉有关,其实这是一路酝酿的。我不是那种专业的古典音乐发烧友,但生活里我一直在聆听、欣赏音乐,也有一些音乐家朋友。

在纽约时,我学剧场,所以我可能跟音乐系、美术系的同学走得近一些,而且如果去林肯中心欣赏音乐剧、音乐会,用我们艺术科系的学生证,可以买到10块、15块的学生票。这些经历使我能够理解他们的创作过程。

在我的生活里,看的电影会被人询问意见,或者被要求写影评,读的书可能也要跟自己的教学研究有关,它们都和工作绑定在一起。而音乐一直是比较纯粹的那一块,我不需要刻意地去理论化它,它是我用心、用感觉去欣赏的东西。

“我真的要讲的其实是人都是孤独的”

现在有个很奇怪的现象,比如《断代》出版后,有些读者会质问为什么书里的女性角色如此边缘?他们很不满,觉得我“厌女”。

他们认为我的小说里,女性过于委屈,过于不重要。现在的气氛是任何事物都要“标准化”,作品里每一个人都必须是优质的,不能有任何缺点。

我一直觉得写小说应该要回到人本身,我写的女性还是现代真实生活、华人社会里的女性。我大学上的是台大外文学系,里面有100个女生、10个男生,所以我非常清楚,我身边这些女强人真实的生活面貌是怎样的。我没有办法刻意地捏造一个我自己身边从未出现过的理想化的女性主义的旗手的角色。

所以文学到底需要干什么?文学只是在勾画一个乌托邦?还是文学真的要提出现阶段需要我们去思考的一些问题与真相?

我写的都是活生生的、在生命当中打滚、有伤痕的人,女性角色也一样。

就像《寻琴者》里的Emily,我觉得她的处境已经不是男性或女性的问题了。你要看他们对婚姻做了什么样的诠释。婚姻这个选项一定是好的吗?还是说更复杂了?婚姻到底是什么?

我觉得不管对于男人、女人、“同志”或者其他人而言,婚姻绝对不只是两个人一见钟情相爱,然后互换誓言、走入婚姻而已。比如《寻琴者》里成功的商人林桑,婚姻于他也一直是一个伤口,所以最后他老了还是要去弥补一下,因为伤口一直还在。你选过婚姻这个选项的话,婚姻必然会在你的生命中留下不一样的刮痕。

“你选过婚姻这个选项的话,婚姻必然会在你生命中留下不一样的刮痕。”今年爆火的综艺《再见爱人》也反映了当下社会对待婚姻的态度。

当然,我想说的不只是婚姻,我真的要讲的,其实是人都是孤独的。

任何东西都不可能有绝对的圆满,有些事一定会发生,可是你既然挑了这个选项,那之后怎么办?我们一步一步,如何成为现在的样子?今天的我们就是过去所有的选项加起来的结果,所以像调音师跟林桑反而走进一种完全没有办法归类的互动了。

世界上有太多的事情都是为了让我们“变得文明”而规定出来的范式,其实还有太多无法归类的人跟人之间的互动和感情。

我常常觉得新闻里,他们如此地简化这些感情,觉得怎么可能会有这样的两个人?他们以一种批判的眼光看待,觉得林桑和调音师是少数、是不合常理的。我觉得这是偏颇的,文学就是要戳破它:是你太无知,是你对真正的人跟人的世界知道得太少——人跟人的世界没有铺陈开来,被归类的太多了,真正能被归类的是少数。

另外一些人,他们是“依附者”,他们让自己成为可归类的人,但那不是他们真正的样貌。当少数成为主流之后,有许多人会把自己变成“主流”的模样,很多人其实并不是那样的,只是我们不理解而已。

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

_conew1.jpg)

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 显身卡

显身卡